106鴨子老師再遇小一生-1130從課文出發的讀寫04

|

第1段

先 說

|

你來吹,

我來吹,

風兒也來吹一吹。

|

|

第2段

再 說

|

大泡泡,

小泡泡,

一個一個往上跑。

|

|

第3段

後 說

|

你來追,

我來追,

風兒快來一起追。

|

|

大 意

|

大家和風一起吹泡泡,泡泡往上跑,大家一起追。

|

*主要教學流程

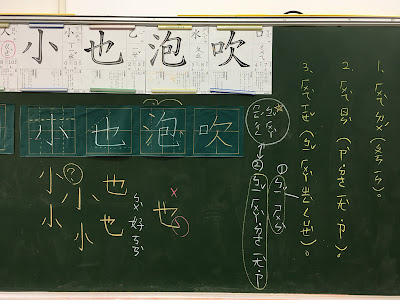

1.這一課有幾段?請學生依段背出課文,教師一句一句寫下來。

2.書寫時,用不同粉筆做句型的提示。(如板書)

3.第一段有什麼角色(人)?【你、我和風】

他們在做什麼事?【吹泡泡】

他們在做什麼事?【吹泡泡】

4.第二段在寫什麼?

4-1大、小、一個一個是在寫泡泡的什麼?【泡泡的外形】

4-2往上跑呢?【泡泡的動作】

4-3所以,第二段是寫泡泡的什麼?【泡泡的樣子】

5.第三段有什麼角色(人)?【你、我和風】

他們在做什麼事?【追泡泡】

他們在做什麼事?【追泡泡】

(邊討論邊用不同顏色粉筆板書加註,此部分為各段的綱要,可以做為記背課文的提示;同時也在示範抓「綱要」。)

二、各段形式、句型掌握到使用字詞的比較

1.三段的課文有什麼地方很像?一樣和不一樣的地方是什麼?

1-1第一段和第二段的三句有什麼地方一樣?

1-2第一段和第二段的三句有什麼地方不一樣?

2.第一段說「風兒也來吹一吹」,可不可說成「風兒也來一起吹」?

3.把第三段的「風兒快來一起追」,改成「風兒快來追一追」,意思一樣嗎?

差不多?還是完全不一樣?

差不多?還是完全不一樣?

4.第一段用「也來」,第三段是「快來」,這兩個語詞的意思一樣嗎?差別在哪裡?交換好不好?為什麼?

(在課文中語詞的類義詞的替換,除了減少重被使文章更生動外,也會形成不同的情緒線變化)

(也來和快來都有邀請別人一起的意思,但是語氣強度上「快來」比「也來」的情緒強度較高;另外,也有主被動的差異,「風兒也來」時,風比較是主動的,「快來」時,則有被催促要加快的意思。)

三、課文句型練習

1.疊字詞:一個一個(一個和一個一個有什麼不同?)

2.短語:一個一個往上跑

3.句子:風兒快來一起追。(誰+快來+做什麼)

註:在課文句子上標示句型提示。

四、從文章布局到各段重點、綱要形成課文大意

1.說明「在說一件事情時,按照時間順序來說才會清楚。所以,在說的時候按順序會『先-再-後』。

2.這一課有三段,按順序是「先說-再說-後說」。

3.第一段先說:有誰?做什麼?

4.第二段再說:吹出的泡泡怎樣?

5.第三段後說:有誰?做什麼?

6.你我和風合起來用一個語詞來說嗎?用哪一個?

7.大意填空。

教學思考:

原本預訂的教學目標是:課文句型的仿說。

但是想讓「照樣造句」和「讀寫」做更有意義的結合,也想讓孩子感受到「用字遣詞」的差異,做「有感閱讀」⋯⋯

一開始是讓學生背課文我邊板書做為抓句型的基礎,為此目的而板書時,我刻意採用不同顏色的粉筆書寫,好讓段形式和句型更為明顯。在邊提問討論時,又想:有沒有方法可以幫助學生有效記憶課文呢?當這樣深入再討論時,我們就慢慢形成了這一課的課文架構分析。

一開始是讓學生背課文我邊板書做為抓句型的基礎,為此目的而板書時,我刻意採用不同顏色的粉筆書寫,好讓段形式和句型更為明顯。在邊提問討論時,又想:有沒有方法可以幫助學生有效記憶課文呢?當這樣深入再討論時,我們就慢慢形成了這一課的課文架構分析。

一開始學生在背課文時,會都背成「也來」,但是第三段是用快來。有的孩子提醍別人第三段用的不一樣?引發我去追問:為什麼兩個用詞要變化?或許只要要多教一個生字?

但是,仔細再想想這兩個語詞還是有所差別,作者在使用時一定有所考量。

雖然課文真的很簡單,但是慢下腳步來閱讀,才更體會到用字遣詞的差異,也對文字更有感覺⋯⋯